宅建に挑戦する場合、いつから始めれば良いか疑問に思っていませんか?

ふぁも

ふぁも私も当初、どのタイミングで始めるべきか悩んでいました。

そこで本記事では、いつから勉強を始めるのが良いのか(何ヶ月の勉強時間が必要か)に対する回答と、おすすめの勉強スケジュール表を紹介します。

最後まで読むことで、自分に合った開始時期がわかり、良いスタートダッシュを切れるはずです。

「独学の方」や「通信講座にしようか迷っている方」にも朗報!

今ならクレアールでは「宅建士試験 非常識合格法」が無料プレゼント中です!

市販で買うと1,650円する書籍が、期間限定で「0円」でもらえます。

- 最短最速で合格が狙える!

- 試験の出題傾向と対策が知れる!

- 合格に必要なポイントだけをおさえた学習法がわかる!

最小努力で合格するコツや本試験直前までの過ごし方など、宅建受験生には必要不可欠な情報が知れます。

いつ終わるか分からないので、合格を目指している方は今すぐにゲットしましょう!

>>「宅建士試験 非常識合格法」をゲットする!

※早い方だと登録は1分で入力完了します!

私も実際に取り寄せましたが、その後のしつこい勧誘・強引な押し売りは一切ありませんでした。

- 宅建やFP2級をはじめ数多くの資格を保有

- Webライターで月20万円超稼ぐ

- 塾講師として1年半・小中高20人以上の生徒を指導

ふぁも

宅建は4月・5月・6月・7月のいつから勉強すべき?何ヶ月の勉強時間が必要?

宅建合格に必要な勉強時間は、一般的に300〜500時間といわれており、それを試験日(例年10月の第3日曜日)までに達成する必要があります。

【結論】試験日から逆算して決める

いつから宅建の勉強をするべきかは、試験日から逆算して決めましょう。

宅建試験は学生から社会人、主婦の方やお年寄りまで、老若男女問わず受験します。

また、法律知識のない初学者の方や不動産に従事している方まで経験の度合いも幅広いです。

人によって勉強時間や勉強に確保できる時間が異なる以上、一概には決められません。

ただ、試験日からさかのぼることで、勉強の開始時期を把握できます。

一日の勉強時間を決めて、一般的に宅建合格するのに必要な勉強時間といわれる300~500時間で割ることで、勉強日数を求めることが可能です。

そして、宅建の試験日から逆算することで、勉強の開始時期がわかります。

あくまでも目安ですが、具体的な求め方を以下の通り示します。

試験日から逆算して求める方法

私の考えとしては、試験日までの日数を問わず、今すぐに勉強開始するのがおすすめです!

もし、試験日が間近に迫っている方は、無理せずに翌年度の試験を受験しましょう。

多くの方におすすめなのが「4月頃」から(勉強時間:6ヶ月)

多くの方におすすめできる開始時期は、「4月頃」から(勉強時間:6ヶ月)です。

もし、4月から合格を目指す場合、1日1.5時間~3時間必要となり、頑張れば達成できる勉強時間になります。

もちろん、1日1時間でも無理という方はいると思うので、最初は無理に達成しなくても構いません。

長期的な目線でコツコツと続けることが大事です。

初学者で時間の確保が難しい方は「2月中旬頃」から(勉強時間:8ヶ月)

あくまでも目安ですが、時間の確保が難しい方が勉強に500時間確保する必要があるとすると、先ほどの計算例より、2月中旬頃(勉強時間:8ヶ月)から始めるのがおすすめです。

私は初学者だったものの、8月中旬頃(勉強時間:2ヶ月)から本格的に始めました。

ちょうど大学の長期休みだったので、勉強時間を増やして500時間確保できるように頑張りました。

時間に余裕がない方は、2月中旬頃のように早めに始めましょう。

ただし、独学で半年以上も勉強を続けるとなると、モチベーションの維持が難しくなります。

わからないまま放置すると苦手意識を持つことに繋がり、モチベーションも点数もダウンしてしまいます…

独学合格は無理と感じたら、通信講座を選ぶのがおすすめです。

スタディングなら、通信講座の中で最も料金が安いうえに、AIによるスケジュール管理ができます。

\カンタン30秒!無料お試しあり/

法律経験者や不動産従事者の方は「5月下旬頃」から(勉強時間:5ヶ月)

法律経験者や不動産従事者の方は、300時間必要だと仮定すると、5月下旬頃(勉強時間:5ヶ月)から始めるのが良さそうです。

人によっては数週間で合格できたという方もいますが、周りを気にせず自分のペースで頑張りましょう!

ほぼすべての時間を宅建の勉強に使える方は「7月頃」から(勉強時間:3ヶ月)

「毎日宅建の勉強して合格するぞ!」という強い意識がある方は、7月頃(勉強時間:3ヶ月)から始めても構いません。

ただし、ほぼすべての時間を宅建の勉強に使うことになるため、時間に余裕がなくなります。

それなりの覚悟と根気が必要になるため、難しいと感じたら翌年度の受験を検討しましょう。

私は8月中旬頃から試験日まで、ずっと宅建のことで頭がいっぱいでした。

宅建に4月・5月・6月・7月から独学合格を目指す方におすすめの勉強スケジュール表

宅建試験は、毎年10月の第3日曜日に開催されることを踏まえると、それぞれの月において、おすすめの勉強スケジュール表は以下の通りです。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |

|---|---|---|---|---|

| 事前準備を整える | 4月頃 | 5月頃 | 6月中旬頃 | 7月中旬頃 |

| 大量記憶表に基づいてインプット・アウトプットを繰り返す | 5~7月頃 | 6~8月中旬頃 | 6月下旬~8月下旬頃 | 7月下旬~9月上旬頃 |

| 年度別過去問を解く | 8~9月頃 | 8月下旬~9月頃 | 9月頃 | 9月中旬頃~10月上旬頃 |

| 苦手分野を総復習する | 10月頃 | 10月頃 | 10月頃 | 10月中旬頃 |

もし開始時期が過ぎてしまっても、試験日までの日数や勉強時間次第では、スケジュールを詰めれば間に合います。

通信講座で勉強を始めようかと考えている方は、決めた通信講座のスケジュールに沿って始めましょう。

事前準備を整える

宅建の勉強を本格的に始める前に、まずは下準備を整えましょう。

- 宅建試験の概要・勉強法を把握する

- 教材を購入する

- 勉強時間を確保する

- 自分に合った勉強法を見つける

最初に宅建試験の概要・勉強法を理解していないと、次のステップに進めません。

効率的に情報収集するにあたって、ネットよりも無料でもらえるクレアールの書籍「非常識合格法」を活用するのがおすすめです。

試験に出る箇所・要点を絞った学習範囲もわかり、無駄な時間をかけずに最短合格が狙えます。

本書籍をもらうためには、講座を受ける必要はなく「無料登録をするだけ」です。

しつこい勧誘はないので、ぜひこの機会にゲットしましょう!

\早い者勝ち!カンタン1分で入力完了/

宅建試験の概要・勉強法がわかったら、自分に合った教材を購入しましょう。

おすすめのテキストと過去問は、以下の記事で解説しています。

そして、宅建試験に合格するためにも、勉強時間は十分に確保しましょう。

実際問題、勉強不足を理由に落ちている方が少なからずいます。

家事や育児で忙しいと思いますが、スキマ時間を見つけてコツコツと勉強することが大事です。

加えて、自分に合った勉強法を見つけて、習慣化することも大切です。

良いスタートダッシュを切るためにも、事前準備はしっかりと整えましょう。

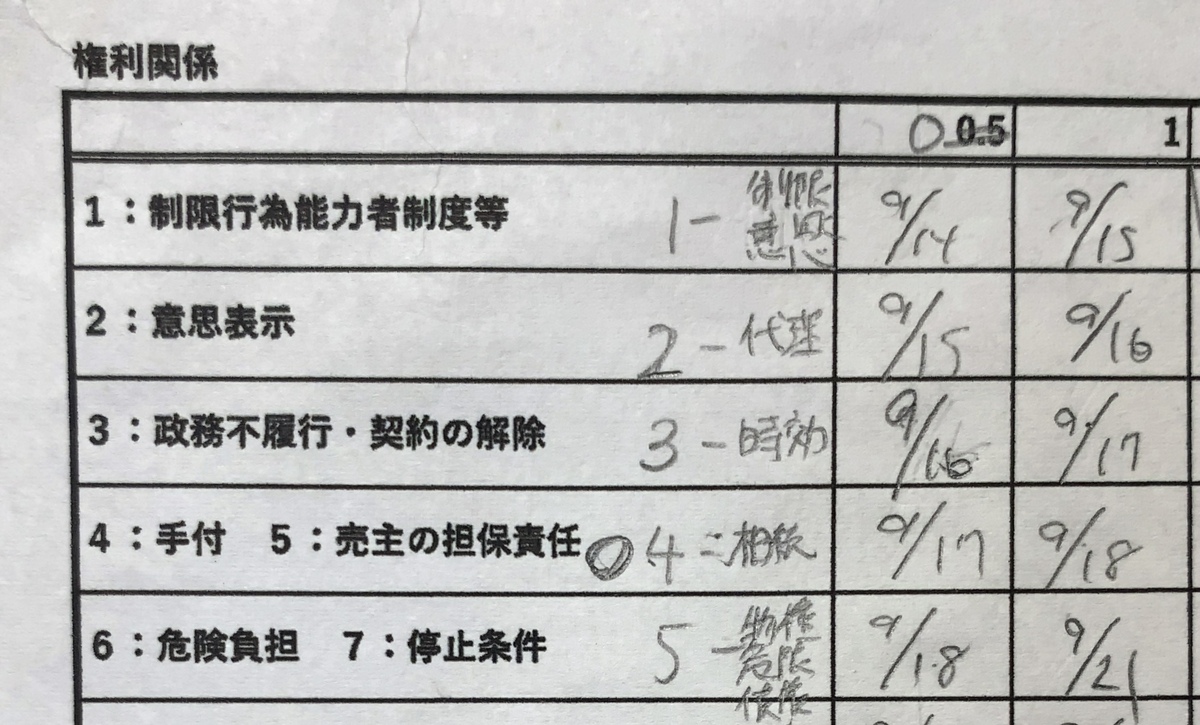

大量記憶表に基づいてインプット・アウトプットを繰り返す

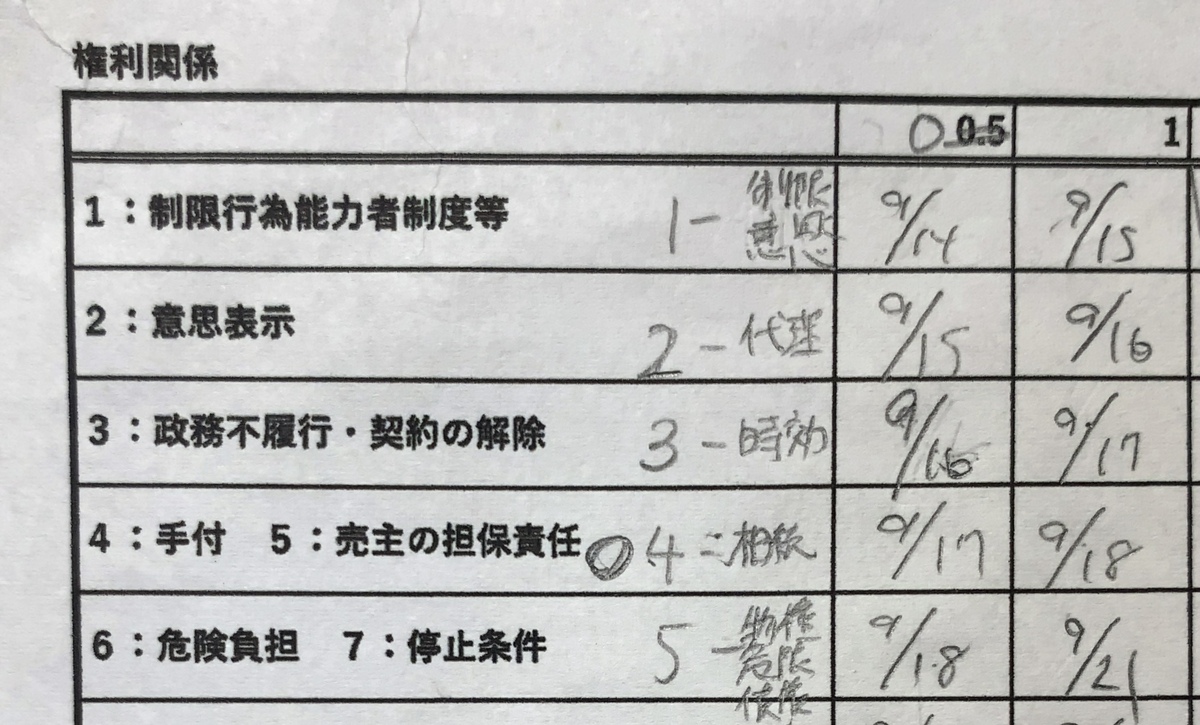

各マスに日付を埋めて計画を立てます。

大量記憶法とは、勉強したことを忘れる一歩前に思い出すことを計画的に実践する方法です。

具体的には、「思い出す項目」と「思い出す周期」を計画表で管理するものです。

参照元:資格の学校TAC

YouTubeで「棚田行政書士の不動産大学」を運営している棚田先生が編み出した勉強法です!

私も宅建試験でお世話になりました!

大量記憶法を使うことで、宅建試験のようにボリュームの多い内容も、試験日までしっかりと記憶がキープできるようになります。

大量記憶法の詳しい使い方は、以下の動画を参考にしてください。

大量記憶法に基づいてスケジュール管理したら、インプットとアウトプットを進めましょう。

インプットでは、テキストを読んだりYoutube講義を活用したりして勉強を進めます。

一方でアウトプットは、分野別過去問を中心に問題を解きます。

インプットしたら、すぐに該当する分野をアウトプットしましょう。

知識が定着しやすくなります。

年度別過去問を解く

試験日が近づいてきたら、年度別過去問を使って試験慣れをするのが大事です。

実際の試験と同様に時間(2時間)測って、同じ問題数(50問)を一度に解きましょう。

ただし最初は集中力が続かないと思うので、分野ごとに区切って勉強しましょう。

私が使用していた年度別過去問

もちろん、宅建の過去問サイトである「宅建試験ドットコム」を使って勉強するのもありです。

ただし実際の試験は、紙ベースで問題を解くので、年度別過去問を買って勉強した方が試験慣れできると思います。

苦手分野を中心に総復習する

試験が間近にせまってきたら、苦手分野を克服できるように努めましょう。

苦手分野は、過去問を多く解いてきたのならわかるはずです。

テキストを読んだりYouTube講義を活用したりして、自分の弱点を克服しましょう。

だからといって、追い込みをかけるための勉強のやり過ぎは禁物です。

試験当日に体調を崩してしまっては元も子もありませんので、今までと同じペースで総復習をしましょう。

もし年度別過去問もすべて解き終わって余力がある方は、予想問題集を活用するのも手です。

おすすめの予想問題集

宅建に4月・5月・6月・7月から独学合格を目指す方におすすめな勉強法

宅建に独学合格を目指すための具体的な勉強法を、インプットとアウトプットにわけて紹介します。

基本的には大量記憶法に沿って、勉強を進めましょう。

【インプット】テキスト「宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト」を読む

宅建のテキストは数多くありますが、中でも初学者におすすめなのが「宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト」です。

本テキストは、無料講義動画が全編45本収録しており、以下のようにわかりやすい構成・レイアウトとなっているのが特徴です。

- フルカラーで余白が多い

- 図解やイラストが豊富にある

- 重要度や攻略メモなどが冒頭に記載してある

- 吹き出しが多く挿入してある

まずは以下のリンクから、試し読みすることをおすすめします。

【インプット】YouTube「棚田行政書士の不動産大学」を活用する

テキストを読むことに加えて、YouTube「棚田行政書士の不動産大学」を活用して理解するのもおすすめします。

特に「覚え歌」は、楽しく暗記できるのでおすすめです!

私も当初、何十回も繰り返し聴いて覚えていました!

講義動画を見ると、理解が深まるうえ、楽しく学習できるので勉強の導入や仕上げには最適です。

テキストだけではなく、YouTubeも活用して効率良く学習を進めましょう。

【アウトプット】分野別過去問「宅建士 合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集」を解く

分野別過去問は、テキストと同じシリーズで購入するのがおすすめです。

同じシリーズなら、テキストと分野別過去問のペースが連携しているので復習がしやすいです。

私は別々のシリーズで購入したため、問題を解いた後の復習に時間がかかりました。

そのため、先ほど紹介したテキストと同じシリーズである「宅建士 合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集」をおすすめします。

本問題集は、テキストと同様に無料解説動画があるので、勉強に行き詰まっても解決できるヒントが隠されています。

また解説は初学者の方にもわかるやさしい文章で、難解な知識は図解イラストでイメージしやすい構成になっているのが特徴です。

ぜひテキストとセットで購入して、大いに活用しましょう。

【アウトプット】宅建試験ドットコムを活用する

「宅建試験ドットコム」とは、Web上で会員登録することで使用できる過去問サイトです。

一問一答や年度別の過去問が無料で利用でき、スキマ時間で勉強できるのが特徴です。

また、難易度別に指定できたり分野別・年度別にも指定できたり、自分の苦手分野を集中的に学習できます。

机に向かって勉強する気がない方や、わずかな時間を活用したい方にはおすすめです。

ただし、実際の試験は紙ベースで行うため、ある程度問題が解けてきたら年度別過去問を購入して試験慣れした方が効率的です。

マーク練習やメモの仕方、問題を解く順番など年度別過去問を活用しないとできないこともあります。

スキマ時間は宅建試験ドットコム、大幅な時間を確保できる場合は年度別過去問のように、使い分けて勉強するのがおすすめです!

宅建に独学合格を目指す方は少なくとも7月から開始しよう!

宅建に独学合格を目指す方は、少なくとも7月から勉強を開始しましょう。

もちろん、時間の確保が難しい方や、法律初学者で勉強するのが苦手な方は、もう少し早めの時期(2月中旬や4月など)に開始するのがおすすめです。

自分に合った開始時期を見つけて、適切なタイミングで勉強を始めましょう。